近年では家族葬で行うお葬式が増えています。

個性的なスタイルのお葬式が可能となっている家族葬ですが、基本は従来の一般葬と変わりありません。

「小さな一般葬」とも表現される家族葬ですが「香典」について、疑問が多く寄せられます。

そこで当記事では、家族葬における香典の扱い方について以下にまとめました。

- 家族葬と言われた場合の香典はどうする?

- 家族葬の香典の相場や香典袋の書き方・包み方

- 家族葬の香典の渡し方

- 家族葬の香典辞退のマナー

最後までお読みいただくことで、家族葬における香典を「受け取る側」と「お渡しする側」のマナーが分かります。

いざという時、失礼に当たらないようにぜひ参考にしてください。

家族葬の場合の香典はどうする?

家族葬で葬儀を執り行う場合、香典を受けとるかどうかを明確に決める必要があります。

「香典の受け取りや香典返しの手間を省きたい」ことから家族葬では辞退するケースが多いのが現状です。

ご家族の意志で香典を辞退する場合は、訃報のお知らせの際に香典を辞退する旨をしっかりお伝えしましょう。

また、家族葬に参列する場合は香典について「辞退」の意向があるか確認します。

明確に「香典辞退」の意向がない場合には香典を包むのがマナーです。

事前にどうしても分からない場合は、用意したうえで参列し、喪主様の意向に従います。

親族・職場・友人それぞれの立場関係なく、香典辞退の意向があるのに無理に渡そうとするのはマナー違反です。

家族葬の香典の相場

家族葬の香典の相場は一般葬と同じです。

香典金額の相場はおおむね以下のようになっています。

- 両親 50,000円~100,000円

- 祖父母・兄弟 30,000円~50,000円

- 親戚 10,000円~50,000円

- 友人・知人 5,000円~10,000円

- ご近所の方や職場関係 3,000円~10,000円

故人様と血縁の繋がりの深さにより金額が高くなる傾向があります。

また香典には地域によって包む金額やルールが決まっている場合もあるため、不安な場合は地域に長く住まわれている方や葬儀会社に確認しましょう。

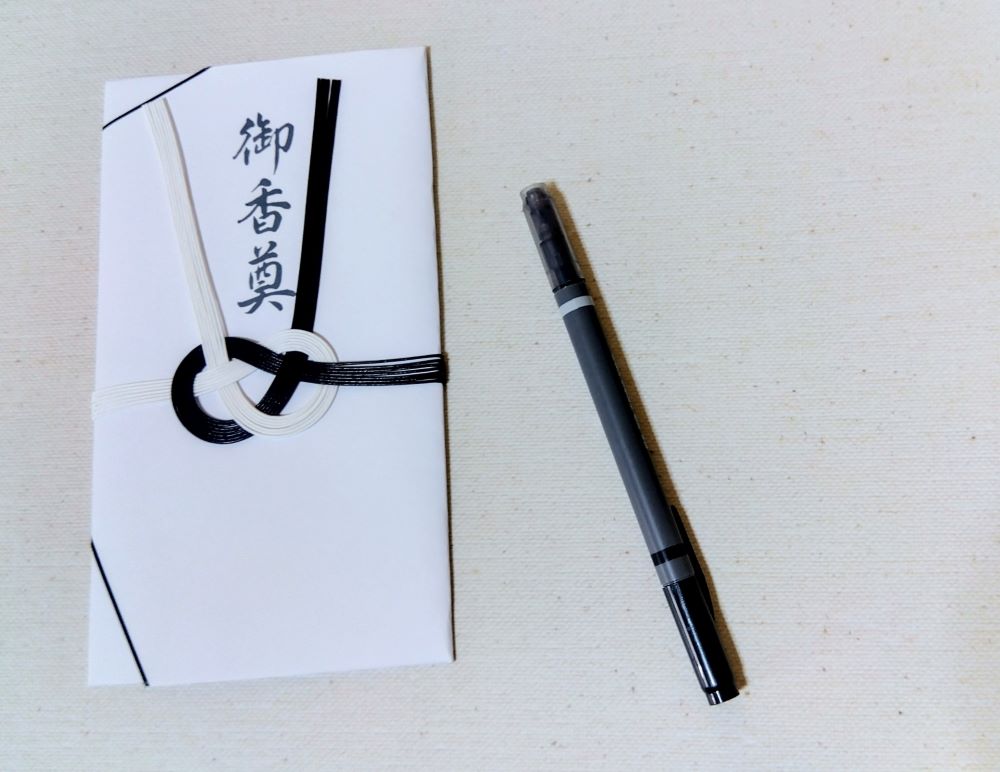

家族葬での香典袋の書き方・包み方

家族葬で香典を渡すときの香典袋の書き方や包み方は、一般葬と同じです。

香典袋は市販のものを使用し、宗派を問わず水引きは白黒か双銀を購入します。

絵柄や書き方は宗派によって違うため、注意が必要です。

宗派の違いによる香典袋の記入例を以下にまとめました。

| 宗 派 | 書き方 | 絵 柄 |

|---|---|---|

| 仏教 | ご霊前(浄土真宗は「御仏前」または「御香料」) | 無地または蓮の花 |

| キリスト教 | 御花料 | 無地または百合の花や十字架 |

| 神式 | 御神前御玉串料御榊料 | 無地(蓮の花はNG) |

香典袋の書き方を間違えると印象が悪くなるため、事前に調べておきましょう。

お札の包み方には明確なルールはありませんが、一般的に中袋を開けた時に金額が見えるよう人物が書かれている側を下にします。

使用感のあるお札を選び、新札や極端に汚れのあるものは失礼にあたりますので控えます。

中袋には住所と名前、金額を記載しましょう。

中袋に記入欄がある場合には所定のところへ、ない場合は裏に住所と名前、金額を漢数字で必ず縦書きで記入します。

家族葬での香典の渡し方

家族葬における香典の渡し方やタイミングは状況によって異なります。

香典の渡し方についても一般葬と変わりないため「香典辞退」の意思表示がない場合には持参しましょう。

金額や手順は一般葬と変わりありませんが、家族葬ならではの特徴もあります。

ここでは状況別に香典の渡し方や特徴を解説します。

家族葬に参列する場合

家族葬の香典の渡し方は通常のお葬式と同じです。

受付で記帳をするときに、受付の方へお渡ししてください。

ただし少人数で行うことが多い家族葬は、受付を用意しないことが多くあります。

受付が用意されていない場合は、喪主様へ直接渡しましょう。

家族葬に参列しない場合

訃報を受けた葬儀が家族葬だった場合、お悔みをお伝えするのと同時に弔問と香典の受け取り可否を確認します。

諸事情で家族葬に参列できない場合、ご家族から「弔問のお願い」があった場合のみ足を運びましょう。

弔問に伺う際には、必ず事前に連絡します。

家族葬に呼ばれたということは、故人様と親しい間柄だったと言えますが、連絡もなく訪問することは避けてください。

弔問の時期は葬儀終了から四十九日法要までの間に伺いましょう。

もし四十九日を過ぎて弔問に伺う場合、香典袋は「御仏前」と記入することを忘れないでください。

家族葬に呼ばれていない場合や、香典・弔問を辞退されているにもかかわらず訪問することは、どんなに親しい間柄でもマナー違反です。

香典を辞退された場合の対応

家族葬で香典辞退と明確なご意向がある場合、参列するときに何も持たずに行っても問題ありません。

それでも生前の感謝をお伝えしたい場合「香典以外」の物をお贈りすることは可能です。

香典以外とは一般的に以下の「供物」や「供花」をいいます。

- 「供物」とは、お菓子や果物、缶詰などの食品(仏教の場合、線香やロウソクも一般的)

- 「供花」は白を基調とした生花をいい、宗教によって異なる

葬儀会社によって供物や供花は指定業者のものを利用しなければいけない場合もあり、持ち込みが禁止されている場合もあります。

また、供物や供花もお返しが必要とされており、香典とあわせて辞退されている場合もあるため確認が必要です。

確認せずに突然お贈りすることはルール違反となり、今後のお付き合いにも影響しかねないため避けましょう。

【ご遺族向け】家族葬で香典を辞退するときのマナー

家族葬では故人様と最期の時間を大切にするため、香典を辞退し受付の手間を省くことが多くあります。

辞退するご遺族様にもマナーがあるため、「香典辞退」の意思は明確に伝えることでトラブルを未然に防ぐことができます。

香典辞退の伝え方は以下を参考にしてください。

- 訃報のお知らせと同時に伝える

- 葬儀当日に張り紙を用意する

- 葬儀会社に「香典辞退」の看板を用意してもらう

家族葬の件数は増えていますが、呼ばれた方は少ないのが現状です。

混乱を避けるためにも、香典辞退の意思ははっきりと明記する必要があります。

また、香典を持ってきた方に対しても心をこめて辞退している旨を説明します。

「お気持ちだけ頂戴いたします」とお心遣いへの感謝を忘れずにお伝えするなど、角の立たない伝え方が重要です。

香典辞退の意思を表しているにもかかわらず、「この方は受けとる」「この方は受け取らない」とならないように、ご家族の間でしっかり情報の連携を取りましょう。

【ご遺族向け】家族葬の香典返しのマナー

家族葬で香典を受け取ったら「香典返し」をお渡しすることが、基本的なマナーです。

香典辞退の意向がない場合は、一般葬と同様に受け取ったその場で香典返しをお渡しします。

当日にお返しする場合は、参列者全員に同じものをお渡ししましょう。

お返しを当日にお渡ししない場合は、四十九日法要から1か月以内にまとめて送るのが一般的です。

お返しする金額の目安は関係性を問わず、頂いた金額の3〜5割の品物を選びます。

香典返しには不祝儀なことを残さないという意味をこめて「消えもの」を送ることがルールです。

お茶やコーヒー、海苔などの食品や洗剤のほか、もらった側の好みにあわせて選べるカタログギフトも人気があります。

供物や供花を頂いた場合も香典返しは必要ですので、忘れないようにしましょう。

家族葬の香典はご遺族の意向を尊重して決めましょう

家族葬における香典のマナーについてまとめました。

香典を「受け取る側」と「お渡しする側」にもマナーがあります。

香典をお渡しするかどうかは、ご遺族様の意向を尊重して決めることが最優先です。

当記事のポイントを以下にまとめます。

- 香典辞退の意向があれば参列時に用意しなくても失礼にならない

- 香典の金額や包み方は一般葬と同じ

- 香典辞退の場合は「供物」「供花」を送ってもいい場合がある

- ご遺族様は、香典辞退の意思は明確に伝える

- 香典を頂いたご遺族様は、全員にお返しするのがマナー

香典は故人様に対する想いの表れです。

「アートメモリー株式会社」では皆様の想いを形にします。

徹底した心遣いと確かな経験で、お金では得られないサービスをぜひご検討ください。